Diplom-Rede anlässlich der Abschlussfeier der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, 14. Februar 2025

Liebe Diplomand*innen, liebe Anwesende

Glauben Sie, Sie wären glücklicher aufgewachsen in ihrer Kindheit und Jugend, wenn es noch kein Smartphone gegeben hätte?

Oder, falls Sie es in Ihrer Jugend noch keine Smartphones gab – sind Sie froh darüber?

Die Debatten rund um unsere Smartphone-Nutzung sind allgegenwärtig. Wie wir selbst mit diesem Ding umgehen, das unendlich praktisch ist und uns gleichzeitig alle Aufmerksamkeit frisst. Und dessentwegen das Konzept der Langeweile wohl bald stirbt.

Wir kennen die Debatten, wir sind selbst Teil davon. Wir erleben es an unserem eigenen Leib, wie das Smartphone unseren Alltag verändert:

- uns schneller macht, in allem;

- uns verbindet mit so vielen Menschen, jederzeit und überall;

- unser Zugang zur Welt der Informationen ist, jederzeit und überall.

Und dass das alles manchmal nicht nur gesund ist. Uns das Leben auch schwer macht. Wir uns abhängig und ohnmächtig fühlen. Gestresst.

Die Frage, wie man glücklicher aufwächst – mit oder ohne Smartphone? – ist deshalb sehr legitim.

Und natürlich hoch interessant!

Vielleicht liegt die Antwort aber weniger in der Frage der Bildung, Erziehung, Psychologie und Soziologie. Sondern in der Nostalgie.

Vor kurzem bin ich auf spannende Meinungsforschung gestossen. Sie stellte Fragen wie:

- Welches war eigentlich die Ära mit der besten Musik?

- Wann war die News-Berichterstattung am verlässlichsten?

- Wann war das Jahrzehnt mit der schönsten Mode?

- Den besten Filmen und Fernsehsendungen?

- Aber auch: Wann lief die Wirtschaft am besten?

- Wann war die Politik sich einiger als jetzt?

- Wann waren die Gemeinschaften wirklich noch eng verknüpft?

- Welches Jahrzehnt kannte die glücklichsten die Familien?

Eine repräsentative Umfrage vom letzten Jahr, wo rund 2000 Amerikanerinnen und Amerikaner diese Fragen beantworteten, brachte interessante Resultate. Vor allem sehr aufschlussreiche Resultate.

Denn es gab nicht ein bestimmtes Jahrzehnt, wo die Musik am besten war. Nein, im Durchschnitt fanden die Teilnehmenden dann die Musik am besten, wenn sie ungefähr 15-jährig waren.

Etwa dasselbe gilt für Filme: Wir halten in der Regel unsere Jugendjahre für dasjenige Zeitalter, das die besten Filme hervorbrachte und zeigte.

Unsere Eltern wiederum halten ihre Jugendzeit für diejenige mit den besten Filmen. Und unsere Kinder werden das vermutlich genauso sagen, über ihre eigene Jugendzeit.

Als das verlässlichste News-Zeitalter empfinden wir rückblickend die Zeit, wo wir beginnen, News wahrzunehmen – ungefähr zwischen 8 und 12 Jahren. Später werden wir auch sagen, dass genau in jenen Jahren, zwischen 8 und 12 Jahren, die Familien ganz generell die glücklichsten waren. Ebenso war in unserer Erinnerung dann die Wirtschaft stark.

Diese Einschätzungen sind alle unabhängig davon, wie alt eine Person zum Zeitpunkt der Umfrage war. Ich persönlich war Ende Neunziger und Anfang der Nullerjahre in meiner Jugend.

Das heisst, die Familien wären in meiner Erinnerung in den Neunzigern am glücklichsten. Die besten Filme und die beste Musik erschien rund um die Jahrtausendwende.

Tatsächlich erinnert mich mein Spotify Unwrapped jedes Jahr daran, dass ich viel alte Musik höre. Ob das nun tatsächlich Britney Spears, Eminem oder U2 waren, das erzähle ich Ihnen nicht vor dem ersten Glas Wein beim Apéro. 😊

Wieder auf das Allgemeine bezogen: Über all die Jahrzehnte, egal wann wir in den letzten rund 80 Jahren geboren wurden, egal welche Technologien unseren Konsum oder unsere Gesellschaft verändert haben: Wir behalten uns eine Nostalgie für die Kinder- und Jugendjahre.

Unsere Erinnerung sagt uns: Dort war es gut: Die Musik, die Filme, die Mode war noch cool, die Familien waren glücklich und die News-Berichterstattung verlässlich.

Behalten wir diese Erkenntnisse im Hinterkopf und kommen auf unsere Frage nach der glücklichen Kindheit und Jugendzeit mit oder ohne Smartphone zurück.

Eigentlich würde das nun heissen:

- Diejenigen, die noch kein Smartphone hatten, würden sagen: Viel glücklicher sind wir in der Kinder- und Jugendzeit ohne Smartphone, alles war noch gut damals!

- Diejenigen, die schon ein Smartphone hatten, würden sagen: Wir haben so tolle Dinge gemacht, die Familien waren glücklich und die Musik toll und die Filme auch. Und das Smartphone hat immer eine Rolle gespielt.

Weil eben: Technologien und mit ihnen unser Zusammenleben verändern sich, aber was wir als «gute Zeit» für uns und die Gesellschaft betrachten, scheint immer an unseren jugendlichen Lebensabschnitt geknüpft.

Egal ob das eine Zeit war, wo gerade die Radio-Geräte in die Stuben Einzug hielten, oder später die Fernseh-Geräte. Oder, wie bei mir, als plötzlich die Home-Computer das Tor zu völlig neuen Welten, über das sogenannte Internet, eröffneten – mit seinem scheinbar unerschöpflichen Fundus an Information und Kultur.

Oder dann, eben, in den Zehner-Jahren das Smartphone, das dieses Tor plötzlich in unsere Hosen- und Handtasche verlegte und so ständig verfügbar machte.

Es scheint also unabhängig von der Technologie, dass unsere Kindheits- und Jugendjahre das Bild unsere Gesellschaft und Kultur prägt. Oder?

Stimmt es auch hier und heute? Die Technologie verändert sich, die Jugendzeit bleibt eine gute Zeit? Oder verändert es sich mit dem Smartphone – mit all seinen neuen Möglichkeiten und neuen Abhängigkeiten?

Jüngst sagte mir ein Vater eines Teenagers: «Mein Sohn hat mir gesagt, seine Kindheit sei beendet gewesen, als er das Smartphone erhalten hat.»

Ist es vielleicht so, dass da eine wichtige Phase abrupt endet, wenn man ein Smartphone erhält? Landet man im Erwachsenenleben mit einem Smartphone? Fertig heile Welt und das Gefühl von glücklichen Familien, verlässlichen News und tollen Filmen?

Und das alles nicht nur abrupt, sondern im Empfinden vieler vermutlich auch zu früh? Und das gerade auch in der heutigen Zeit, die uns voller Krisen und Niedergang scheint?

Die erwähnte Umfrage bei den Amerikanerinnen und Amerikanern, die ich vorher ausführlich zitierte – diese Umfrage zeigt auch auf, wie eng liiert die Nostalgie über die guten Zeiten mit dem Kulturpessimismus ist.

Die Nostalgie wächst sich quasi zum Kulturpessimismus aus. Und das als sehr verbreitetes Phänomen.

Denn in der Umfrage mussten die Teilnehmenden auch auf die umgekehrte Frage antworten:

- Wann lief die schlimmste Musik?

- Welches Zeitalter brachte die schlechtesten Filme hervor?

- Wann war die Politik am drastischsten polarisiert und paralysiert?

- Wann waren die News am wenigsten verlässlich, wann waren die Familien nicht glücklich, wann war die Wirtschaft in der schlimmste Krise – wann war all das?

In jeder einzelnen Frage, wirklich in jeder einzelnen Frage war die meistgewählte Antwort: Jetzt.

Sogar die Grosse Depression zu Beginn der Dreissigerjahre, die grösste amerikanische Wirtschaftskrise seit je – die Arbeitslosigkeit belief sich damals auf 25 % und die Durchschnittslöhne sanken um 60 % – sogar diese Zeit wurde weniger als Antwort gewählt als die Antwort: Jetzt ist es am Schlimmsten.

Ihnen ist schon längst klar: Diese Antworten spiegeln das subjektive Empfinden, stützen sich aber nicht auf objektiv feststellbare Tatsachen. Die Antworten sind eher ein Proxy, ein Indiz dafür, dass sehr viele Personen glauben, es werde alles immer schlimmer. Wir Menschen gefallen uns manchmal sehr darin, schwarzzumalen.

Kulturpessimismus ist ein verbreitetes Phänomen – passen wir auf, ihm nicht zu oft auf den Leim zu gehen – er ist einfach und verlockend und sich ihm entgegenzustellen ist manchmal anstrengend. Aber es lohnt sich.

Was also tun und welche Antworten finden, wenn der Vater eines Teenagers erzählt, dass sein Sohn das Gefühl hat, seine Kindheit sei beendet gewesen, als er das Smartphone erhalten hat? Ist es gerade jetzt vielleicht anders?

Verändert sich gerade jetzt, mit dem Smartphone, und mit der verrückt schnell drehenden Welt, verändert sich jetzt dieses alte Gesetz, dass die Kindheit und Jugendzeit eine schöne Zeit und im Nachhinein die «beste Zeit» ist?

Oder sollten wir vielleicht auch fragen: Ist es relevant, wie das soziale Umfeld ist? Hat es damit zu tun, wann die Kolleginnen und Kollegen ein Smartphone haben?

Spielt es eine Rolle, wie die Eltern mit dem Smartphone umgehen, wenn ein Kind Jugendlicher wird? Das heisst: Ist das Smartphone für ein Kind oder die Jugendliche zuerst ein Bildungs- und Vernetzungsinstrument, eine Spiel-Konsole oder das Tor zur weiten, unendlichen Video-Welt der Plattformen mit seinen Rabbit Holes?

Viele von Ihnen antworten auf die Frage vermutlich mit Ja: Ja, es macht einen grossen Unterschied: Das Umfeld spielt eine grosse Rolle, wie das Smartphone uns nützt und schadet.

Vermutlich können Sie viele Beispiele dazu aus Ihrem Alltag erzählen, denn viele von Ihnen sind bereits beruflich engagiert in Kontexten, wo dies wichtige Fragen sind. Und Sie haben sich auch in Ihrer Ausbildung dieser Frage gewidmet – in allen Studiengängen: Als Sozialarbeiterin, als Sozialpädagoge oder als Soziokulturelle Animatorin.

Ziemlich sicher werden Sie sogar versuchen, das positiv zu beeinflussen; gute Vorschläge zu finden, wie das Smartphone das eigene Leben und das Zusammenleben erleichtert und nicht erschwert.

Sie werden sich dabei fragen: Was macht es aus, dass man eine schwierige Zeit, wie sie viele ihrer Klient*innen erleben, gut meistert?

Wie wird die Jugend für junge Menschen auch wirklich zu einer guten Zeit?Mit und dank dem Smartphone, in unserer Smartphone-Gesellschaft?

Sie kennen die Antworten. Dank Selbstwirksamkeit, Geborgenheit, Gerechtigkeit.

Und wenn wir auf unsere ursprüngliche Frage zurückkommen – wächst man glücklicher auf, wenn man kein Smartphone hat?

Dann müssen wir sagen: Die Antwort ist egal!

Denn wir haben es in der Hand, die Technologien so einzusetzen, dass sie unser Zusammenleben besser machen. Sich an unseren Werten wie Gerechtigkeit orientieren. Dass sie unser Leben vereinfachen und uns Freude machen, statt uns zu deprimieren.

Vielen Leuten fällt das manchmal schwer. Aber es gibt wohl kaum eine Gruppe, die so gut ausgerüstet ist für diese Herausforderung, wie Sie:

Sie haben sich mit ihrer Ausbildung die Werkzeuge und das Wissen angeeignet, um unser Zusammenleben zu verbessern, und ganz viele Menschen individuell zu unterstützen.

Sie haben den Wertekompass, der dafür nötig ist – Sie haben Antworten auf die Fragen:

In welcher Gesellschaft sollen diejenigen Menschen leben, mit denen Sie und für die Sie arbeiten? In welcher Gesellschaft wollen Sie leben?

Sie haben vermutlich eine Vorstellung einer gerechten Gesellschaft in der analogen Welt – was ist für Sie eine gerechte Gesellschaft in der digitalen Welt?

Haben Sie den Mut, Entscheide zu treffen.

Seien Sie sich Ihrer Selbstbestimmung bewusst.

Oder gewinnen Sie Selbstbestimmung zurück.

Auch im digitalen Raum.

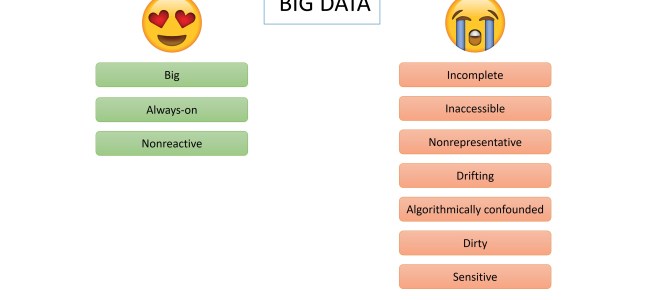

Neue Technologien krempeln vermeintlich unser Leben um, verändern unsere Gesellschaft. Ja, das tun sie. Man hat das Gefühl, man kann nicht mitreden, weil man technische Details nicht versteht.

Ich erlebe das oft auch in der Politik so – viele Menschen scheuen sich, sich eine starke politische Meinung über KI, die elektronische Identität, oder die Regeln auf Social-Media-Plattformen zu machen. Viele denken: Ich verstehe das ja technisch gar nicht, was da passiert.

Teilweise fühlen wir auch Ohnmacht – fühlten sie sich nicht ohnmächtig, als Musk und Zuckerberg letzten Monat Ihre Ankündigungen machten?

Dass X nun eine Hassmaschine mit extremem Rechtsdrall ist und Instagram für Minderheiten ein schwieriger Ort wird?

Sie brauchen nicht Programmierer*in zu werden, um politisch mitzureden. Und vor allem mitzugestalten. Denn bei der Einführung und Nutzung von Technologien geht es um viel mehr als sie einfach technisch zu verstehen.

Es ist im eigentlichen Sinne «Zivilisierungsarbeit».

Die türkisch-amerikanische Soziologin Zeynep Tufekci hat es mal folgendermassen beschrieben:

The work of civilization is not just discovering and unleashing new and powerful technologies; it is also regulating and shaping them and crafting norms and values through education and awareness that make societies healthier and function better.

Es geht also darum, dass wir für neue Technologien wie Smartphones oder Social-Media-Plattformen auch neue Regeln finden und festsetzen müssen.

Dass wir Normen und Werte brauchen, wie wir sie anwenden wollen. Dass wir sie mit Bildung und Sensibilisierung weitertragen und pflegen müssen. Dann wird unsere Gesellschaft gesünder und funktioniert besser.

Sie bringen alles dafür mit, hier eine entscheidende Rolle zu spielen. Unsere Smartphone-Gesellschaft zu einer gesunden und funktionierenden Gesellschaft zu machen.

Ich wünsche Ihnen die Entschlossenheit und das Selbstbewusstsein, diese Rolle wahrzunehmen.

Sie werden damit ausgezeichnete Sozialarbeiter*innen, soziokulturelle Animator*innen und Sozialpädagoginnen. Unterstützend, positiv, auf der Höhe der Zeit. Sie haben sich all dies erarbeitet, mit viel Passion und Zeit über die letzten Jahre.

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Abschluss und bin stolz, Sie hier zu sehen.

Wahrscheinlich genauso stolz, wie Ihre Angehörigen und die Mitarbeitenden der Hochschule Luzern, die Sie auf Ihrem Weg begleitet haben.

Es gab übrigens in dieser Umfrage, die uns durch meine Rede begleitete, noch eine Frage an die Teilnehmenden. Neben den besten Zeiten und den schlimmsten Zeiten war es auch die Frage:

In welcher Dekade würden Sie am liebsten leben?

Die meistgewählte Antwort war: Jetzt! Genau in diesem Zeitalter.

Das wünsche ich Ihnen ganz persönlich: Leben Sie am liebsten im Jetzt.

Auch wenn – wie bei den Umfrage-Teilnehmenden – das Jetzt als schwieriges Zeitalter erscheint:

Behalten Sie die Freude am Jetzt und behalten Sie sich die Zuversicht und die Lust, die Dinge stets zum Besseren zu verändern!

Herzlichen Dank.